Brasilidade, latinidade e as marcas com isso

POR

João Raia

·

8 min

A não ser que você viva em Marte, você deve ter visto o show do Bad Bunny no Super Tazón — e, se não viu, deveria ver.

Não só porque foi um baita show. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, parecia que o centro do mundo tinha mudado de lugar. Enquanto se tinha uma expectativa de que muita gente ainda comentaria os anúncios mais legais, foi do show que todo mundo falou. Dos símbolos. Da estética. Da mensagem. Do incômodo que causou em alguns. Do orgulho que despertou em muitos outros.

E o que ele trouxe ali não foi um espetáculo “latino” no sentido folclórico ou exportável. Foi outra coisa. Foi barrio.

Casa aberta. Cadeira de plástico. Várias pessoas (da manicure ao ourives, dos velhinhos jogando dominó aos boxeadores). A festa que mistura gerações. O menino dormindo nas cadeiras na festa. O casamento sendo celebrado - e com a participação de uma artista americana que se rende à latinidade, como quem diz "agora é a sua vez de se conformar aos nossos moldes". Foi a celebração de um cotidiano que não pede tradução, mas que é vivido por muitas pessoas todos os dias. Um jeito de ocupar o palco mais disputado do mundo dizendo, basicamente: “isso aqui é a nossa casa”. E quem entende, entende. Quem não entende… talvez precise se aproximar mais.

Que fique bem claro: o show do Benito não foi uma tradução da cultura latina para o público americano. Foi uma ocupação. Quando ele sobe em cima de uma casita e transforma o palco do maior espetáculo do mundo em uma pari de marquesina (aquela clássica festa de garagem porto-riquenha), ele está trazendo o conceito de comunidade para o centro do império. E é aqui que a gente precisa conversar sobre a nossa latinidade, aquela que o Brasil muitas vezes insiste em esquecer.

Essa ideia de barrio, de comunidade, de território vivido, de vínculos cotidianos, é um dos sinais mais fortes do que conecta a gente, brasileiros, à latinidade. Mesmo quando a gente insiste em fingir que não.

Porque, historicamente, o Brasil sempre se comportou como uma ilha. Olhando pra fora, pro Atlântico, pra Europa, pros Estados Unidos. Como se fôssemos uma exceção no continente. A língua ajudou a reforçar essa sensação. Mas, no fundo, ela sempre foi mais política do que cultural. Se você troca o português pelo espanhol, sobra muita coisa parecida: a casa que vira ponto de encontro, a fé que mistura crença oficial com ritual popular, a festa como forma de resistência, a intimidade rápida, o afeto explícito, a criatividade que nasce da falta. Isso tudo não é “só brasileiro”. É latino.

Há um detalhe no show que não tem como você ter deixado passar: o Ricky Martin sentado em uma cadeira de plástico branca. Sim, a famosa Monobloc. Aquela cadeira que você vê no boteco da esquina, no quintal da sua avó e na calçada do vizinho. Para os americanos, parecia um objeto aleatório; para qualquer latino, do Rio a San Juan, aquilo é o símbolo supremo de sociabilidade, afeto e resistência.

É esse o sinal de latinidade que nos conecta. Enquanto o branding tradicional tenta nos empurrar um minimalismo asséptico — a estética da clean girl e das casas beges que parecem museus —, a nossa alma é maximalista por natureza. Nós somos feitos de quintal, de cores vibrantes e de encantarias.

Talvez por isso o show do Bad Bunny tenha feito tanto barulho. Não era só música. Era um gesto político e simbólico. Um “não vou traduzir”. Um “não vou suavizar”. Um “não vou pedir licença”. E isso dialoga diretamente com branding.

E, ainda assim, quando a gente trabalha com marcas, estratégias e referências, o movimento costuma ser outro. A gente olha pra fora: mas quase sempre para os mesmos lugares. Estados Unidos, Europa...pra todo lugar, menos aqui no bairro. A gente constrói apresentações lindas, cheias de cases globais, enquanto ignora o que está acontecendo no nosso próprio bairro — literal e metaforicamente. Existe um mito silencioso aí: o mito do centro. A ideia de que o que importa nasce lá. Que o futuro vem de fora. Que aqui a gente só adapta. Que somos eco, nunca voz. Que chegamos atrasados. Só que esse modelo está claramente em colapso.

E bairro aqui não é estética. Não é romantização da periferia. Bairro é código cultural. É regra não escrita. É repertório compartilhado. É pertencimento. É saber como se entra, como se fala, como se troca.

Tem muitos sinais que nos dizem claramente: a América Latina está deixando de ser periferia criativa e passando a ocupar um lugar central no imaginário global, não por copiar tendências, mas por operar com códigos próprios, ainda não esgotados. Em um mundo saturado, o que não foi pasteurizado vira vantagem competitiva.

A gente começa a perceber que muitos sinais de brasilidade são, na verdade, sinais de latinidade. Que a nossa famosa “ginga” dialoga com a calidez latina. Que o nosso improviso conversa com a lógica da adaptação continental. Que a nossa criatividade informal não é atraso, é treino histórico para lidar com instabilidade.

Talvez por isso esse papo de atraso já não faça tanto sentido. A metáfora que aparece com força agora é outra: a do eco versus o grito. Durante décadas, fomos eco. Agora, começamos a gritar. E o mundo está ouvindo.

Isso aparece em um movimento mais profundo que temos visto por aqui: o de recontar histórias, mudando o eixo de quem as conta. Saindo de eco pra ser grito. Contar as NOSSAS histórias, centradas nas nossas experiências e nos conectando, de verdade, com as pessoas ao nosso redor. No Brasil, a gente redescobre isso com projetos como o Projeto Querino, que recontou a nossa história sob uma perspectiva afrocentrada, nos tirando do lugar de colônia passiva para o de protagonistas da nossa própria construção. Esse tipo de movimento abre espaço pra que as marcas também participem dessa construção e dessa reconexão com o local. O branding do futuro não é sobre ser global e genérico, é sobre ser local e autêntico até o osso.

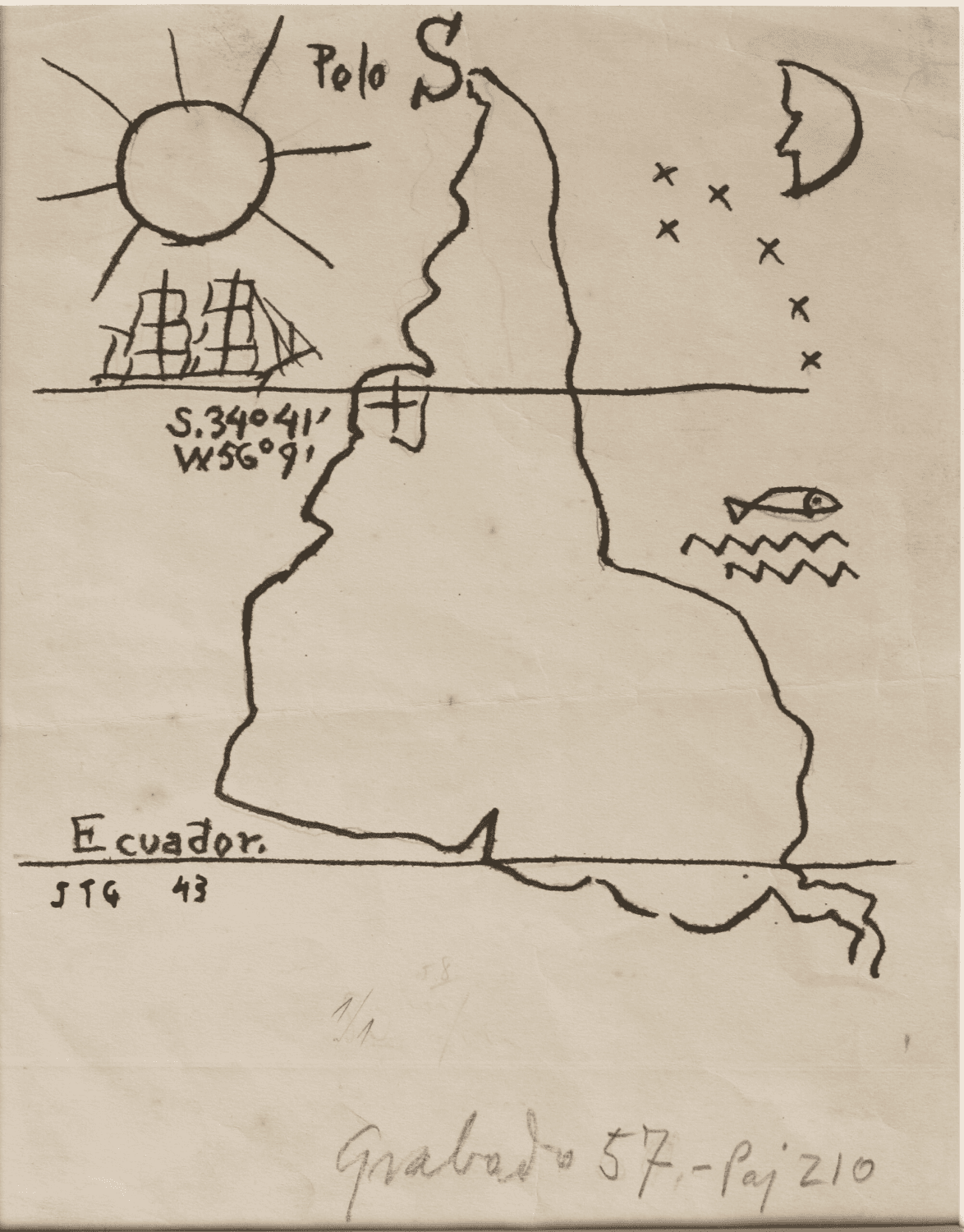

Desde 1943, Joaquín Torres García já falava uma coisa que deveria servir de inspiração pra muito estrategista de marca brasileira "Nosso norte é o Sul." Inverter o mapa não é apenas um ato artístico; é uma mudança de eixo mental. É parar de pedir desculpas por falar português ou espanhol. É entender que quando o Bad Bunny diz "God Bless America" no Super Bowl e logo em seguida lista todos os países do continente, ele está reclamando o nome da nossa terra.

A provocação que deixo para você é: no seu próximo projeto, antes de ver o que está rolando na Europa, por que não olhar para o vizinho? Por que não mergulhar na efervescência urbana de marcas como a colombiana Sixxta ou na sofisticação decolonial da Dendezeiro?

É preciso que a gente sempre se lembre: soft power não nasce do exotismo. Nasce da familiaridade. Da identificação. Do “isso poderia ser aqui”. Do “isso é a minha casa também”.

E talvez o trabalho das marcas e de quem trabalha com elas seja justamente esse agora: sair um pouco do centro imaginário, dar uma volta no bairro, sentar na cadeira de plástico, ouvir as histórias, reconhecer os códigos.

Porque, no fim das contas, pode ser que o futuro não esteja tão longe assim.

Pode ser que ele esteja logo ali, do outro lado da rua.