Um mergulho no BBB

POR

João Raia

·

7 min

Toda vez que a gente fala sobre entender quem somos, quase sempre esbarra numa pergunta que parece simples, mas não é: estamos falando daquilo que queremos que seja verdade ou daquilo que é percebido? De como a gente se vê ou da leitura que o mundo faz de nós? Essa tensão entre identidade e percepção me faz lembrar, inevitavelmente, de uma das frases mais conhecidas da cultura ocidental: “espelho, espelho meu”.

O espelho funciona como um juiz silencioso, uma espécie de opinião pública implacável. Revela quem tem relevância, quem ocupa o centro da cena e, sobretudo, quando esse lugar começa a ser ameaçado. Ao mesmo tempo, ele não reflete só uma imagem — reflete inseguranças, obsessões, crises de identidade. Um objeto capaz de enxergar além do castelo, de capturar verdades que quem perguntava talvez preferisse não ouvir.

No fundo, aquele espelho nunca foi sobre vaidade. Sempre foi sobre poder, reconhecimento e medo de perder espaço.

E talvez seja por isso que alguns momentos culturais operem exatamente assim no Brasil. Eles se tornam espelhos coletivos, impossíveis de controlar, que devolvem não o país que a gente gostaria de ver, mas o país que está sendo observado, vivido e debatido. Eles colocam o Brasil na frente do espelho; um espelho meio torto, às vezes cruel, às vezes engraçado, quase sempre desconfortável. Mas real.

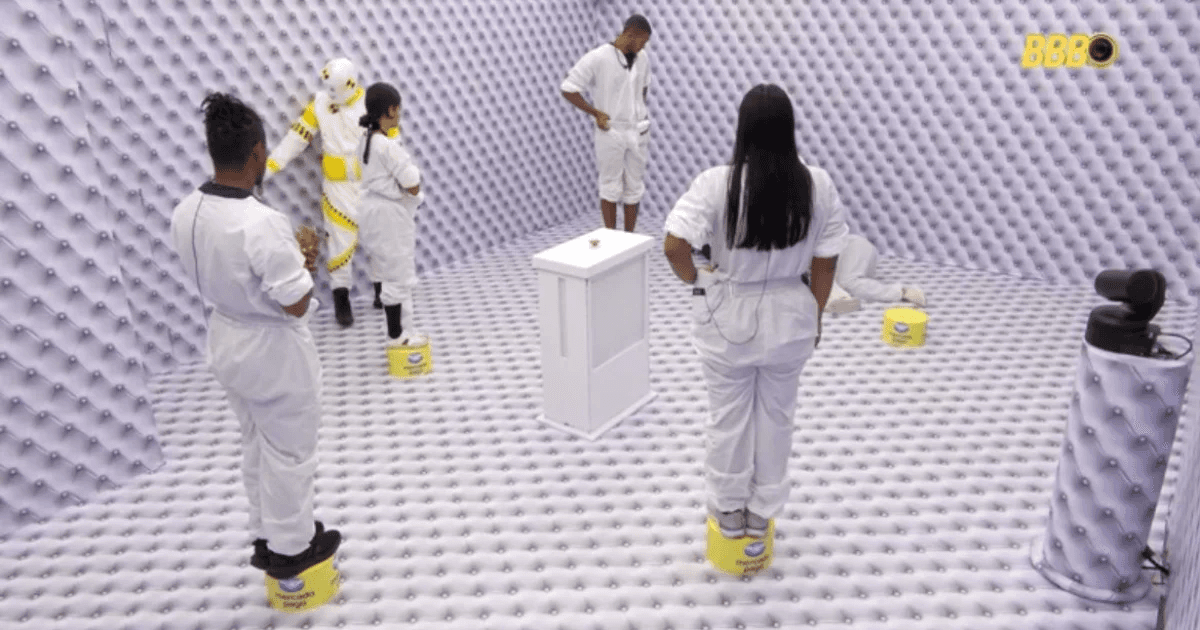

Quando um assunto “de entretenimento” começa a aparecer no jornal, vira pauta séria, atravessa bolhas, escapa da internet e vai parar na mesa do bar, no grupo da família e no noticiário da noite, tem algo maior acontecendo ali. Não é só sobre o programa. É sobre o país. Se você acompanha TV aberta ou redes sociais, provavelmente já percebeu isso nos últimos anos com o Big Brother Brasil (BBB). Mais do que um reality, ele virou um dos palcos em que o Brasil se observa e onde a cultura brasileira se expõe sem maquiagem.

E antes de qualquer coisa, vale dizer o óbvio que a gente costuma esquecer: o BBB é um produto. Um produto gigantesco. Ele precisa de narrativa, de personagens, de conflito, de tensão, de arco dramático e, no fim das contas, de lucro. Nada ali é ingênuo. Existe edição, existe escolha, existe espetáculo. Mas isso não diminui o fato de que, mesmo sendo produto, ele funciona como um dos maiores espelhos culturais do Brasil contemporâneo.

Porque quando você coloca pessoas reais, muito diferentes entre si, confinadas, expostas, sob pressão e sob julgamento constante, o que aparece não é só roteiro. É comportamento e é o Brasil em estado quase bruto

Dentro da casa, personagens e narrativas que mobilizam o país entram para a conversa nacional. Lembra da vitória arrasadora de Juliette Freire? Escanteada no início, com sotaque típico e jeito espontânea (oh, como a Ju sofre), ela virou campeã com um dos maiores percentuais de votação da história do programa e saiu de lá como fenômeno cultural. Ou o Gil do Vigor, com seu “tchaki tchaki”, seu carisma e sua forma intensa de viver o programa, que virou bordão, meme e símbolo de autenticidade e orgulho. Antes deles, teve a votação histórica entre Manu Gavassi e Felipe Prior que virou recorde absoluto de engajamento do público, com mais de 1,5 bilhão de votos. Mais ainda, quem lembra de Kleber Bambam e sua boneca Maria Eugênia na primeira edição — um símbolo curioso e afetivo que ficou na memória coletiva — ou dos momentos polarizadores como a rejeição massiva a Karol Conká, que acendeu debates sobre intolerância e cultura do julgamento?

Mas, no fim das contas, esse produto se tornou um momento cultural inevitável. A não ser que você se enfie numa caverna por 3 meses, você VAI ouvir falar de BBB no início do ano. E, mais do que isso, você vai participar de alguma conversa - direta ou indiretamente - sobre alguma pauta que tá acontecendo ali. Não dá pra fugir desse espelho. E, claro, isso não vale só pro Big Brother. E isso acaba sendo muito sedutor pras marcas: participar dessas conversas; mas a armadilha está em quando essa vontade de participar se torna intenção de dominar o debate.

Esses momentos culturais (o BBB, o carnaval, uma grande novela, uma final esportiva, uma festa popular) são atalhos potentes pra entender quem a gente é, no dia a dia - e ótimos insumos pra quem trabalha com marcas. Eles condensam tensões que estão espalhadas no cotidiano. Escancaram aquilo que a gente muitas vezes prefere não elaborar com calma: desigualdade, machismo, racismo, violência simbólica, desejo de pertencimento, busca por reconhecimento, humor como defesa, festa como anestesia, conflito como linguagem. Eles mostram um jeito brasileiro de ver a vida, de consumir, de conversar...

Talvez por isso esses eventos gerem tantos insights sobre brasilidade. A gente se reconhece (ou se recusa a se reconhecer) nas histórias que surgem. O brasileiro se conecta com a autenticidade, com quem não parece personagem pronto demais. Se afeiçoa ao improviso, ao erro, ao jeito torto, ao humor involuntário. Desconfia de quem performa demais. Rejeita o discurso ensaiado. Abraça quem parece “gente como a gente”.

E, pra marcas, isso é ouro. Esses momentos mostram, em tempo real, o que cola, o que afasta, o que emociona, o que revolta, o que soa falso, o que gera afeto. Eles ensinam mais sobre comportamento brasileiro do que muitos relatórios bem diagramados. Só que isso não pode ser somente uma coisa de momento: esses insights nos ajudam a entender, a fundo, como o Brasil se move - e como criar plataformas de marca que se conectam com esse país tão contraditório e complexo.

E aqui tem um parênteses interessante: muita gente torce o nariz pro BBB (e pra outros momentos culturais do país); "bobagem, futilidade" e outras cositas más... mas é preciso lembrar que existe uma escolha consciente do brasileiro de estar ali. De acompanhar. De comentar. De se engajar. Às vezes como distração, às vezes como catarse, às vezes como debate. Não é alienação pura. É um misto complexo de fuga, identificação e confronto.

E é aí que vem a parte difícil. Porque não dá pra ficar só na leitura confortável do insight. Existe um outro movimento inevitável: se a marca decide participar do momento cultural, ela entra no jogo inteiro — não só na parte "bonita".

Momentos e eventos culturais não são ambientes controlados. Eles são vivos, imprevisíveis, cheios de ruído. E quanto maior o evento, maior a responsabilidade. Patrocinar um grande momento cultural não é como patrocinar uma peça de teatro com começo, meio e fim definidos. É mais parecido com ser aquele amigo de festa que adora incentivar a loucura, a bebida, a diversão sem limites. Você pode até estar ali pra celebrar, mas se seu amigo passa mal, você finge que não é com você?

O problema é que muitas marcas ainda querem viver como “amigas de festa”. Estão lá para o brinde, para o sorriso, para o post leve, para o engajamento positivo. Mas somem quando a conversa fica séria. Quando o espelho mostra algo incômodo. Quando o espetáculo revela suas sombras.

E silêncio também é posicionamento. E a gente vê muitas marcas "fugindo" de conversas importantes (ou até mesmo engraçadas, curiosas) porque as coisas não estão dentro de um guia de marca (seja quando um participante erra o nome da sua marca, seja quando alguém desmaia com o logo da sua empresa aos pés, ou em discussões de assuntos mais sérios como racismo, homofobia, etc).

Vale sempre lembrar: as pessoas querem mais das marcas. Não porque elas sejam salvadoras morais, mas porque ocupam esses espaços e porque as pessoas esperam que elas participem de forma significativa. Ganham visibilidade, relevância e resultado ali. Não dá pra dissociar totalmente negócio de impacto cultural. Entretenimento também educa, normaliza, amplifica comportamentos.

Isso não significa que a marca precise “resolver” todos os problemas sociais, nem transformar tudo em campanha. Muito menos significa que toda marca precisa participar de toda campanha ou todo momento. É importante que haja um filtro de "isso não é pra mim". É preciso entender o seu papel naquele ecossistema, não agir como quem só tá na superfície e quer colher os louros, mas não quer lidar com as consequências. Significa assumir que participar da cultura é lidar com suas contradições.

No fundo, esses grandes momentos culturais são convites. Convites para olhar melhor para quem somos. Para entender o país para além dos estereótipos. Para perceber que o Brasil não cabe numa fórmula pronta — e que tentar encaixá-lo assim quase sempre soa falso.

Talvez o papel mais honesto das marcas nesses momentos seja esse: menos vontade de controlar a narrativa e mais disposição para escutar o espelho. Mesmo quando ele não devolve a imagem que a gente gostaria de ver.