O softpower brasileiro pra construir marcas

POR

João Raia

·

9 min

Essa semana eu fiquei pensando muito na Dona Sebastiana (mais uma vez, claro!)

Se você assistiu O Agente Secreto, muito possivelmente, não passou incólume do charme, carisma e brasilidade da Dona Sebastiana (fala a verdade, ela É alguém que você conhece, uma vizinha, uma vó, a tia da igreja...). E não deve ter deixado de notar aquela cena (prometo, não é um spoilerzão) em que perguntam o que ela fez na Itália e ela responde, com uma naturalidade quase desconcertante, que fez três coisas — mas não conta pra ninguém. Dona Sebastiana nos deixa imaginando que diachos ela fez na Itália e as histórias vividas, mas não contadas. Não é mistério performático, nem suspense cinematográfico. É só um silêncio. Um silêncio cheio de vida, de experiência e de coisa vivida que não vira narrativa.

"Fiz 3 coisas na Itália, que eu não vou contar pra vocês"

Além do filme ser genial (e ter tantas camadas que só reforçam a sua brasilidade inata - a perna cabeluda, o Recife, o cinema, o carnaval, etc, etc, etc - feita de peito aberto pro mundo), ele acaba construindo um belo retrato da nossa brasilidade. (Sério, se você não viu ainda, corre pra ver). E essa coisa do segredo me bateu porque, de certa forma, é exatamente assim que o Brasil opera há muito tempo. A gente vive coisas importantes, cria repertório cultural potente, atravessa experiências únicas no mundo, mas não transforma isso em história sustentada. Vive, mas não narra. Faz, mas não consolida. E quando não contamos as nossas histórias, alguém conta por nós. Ou pior: simplifica.

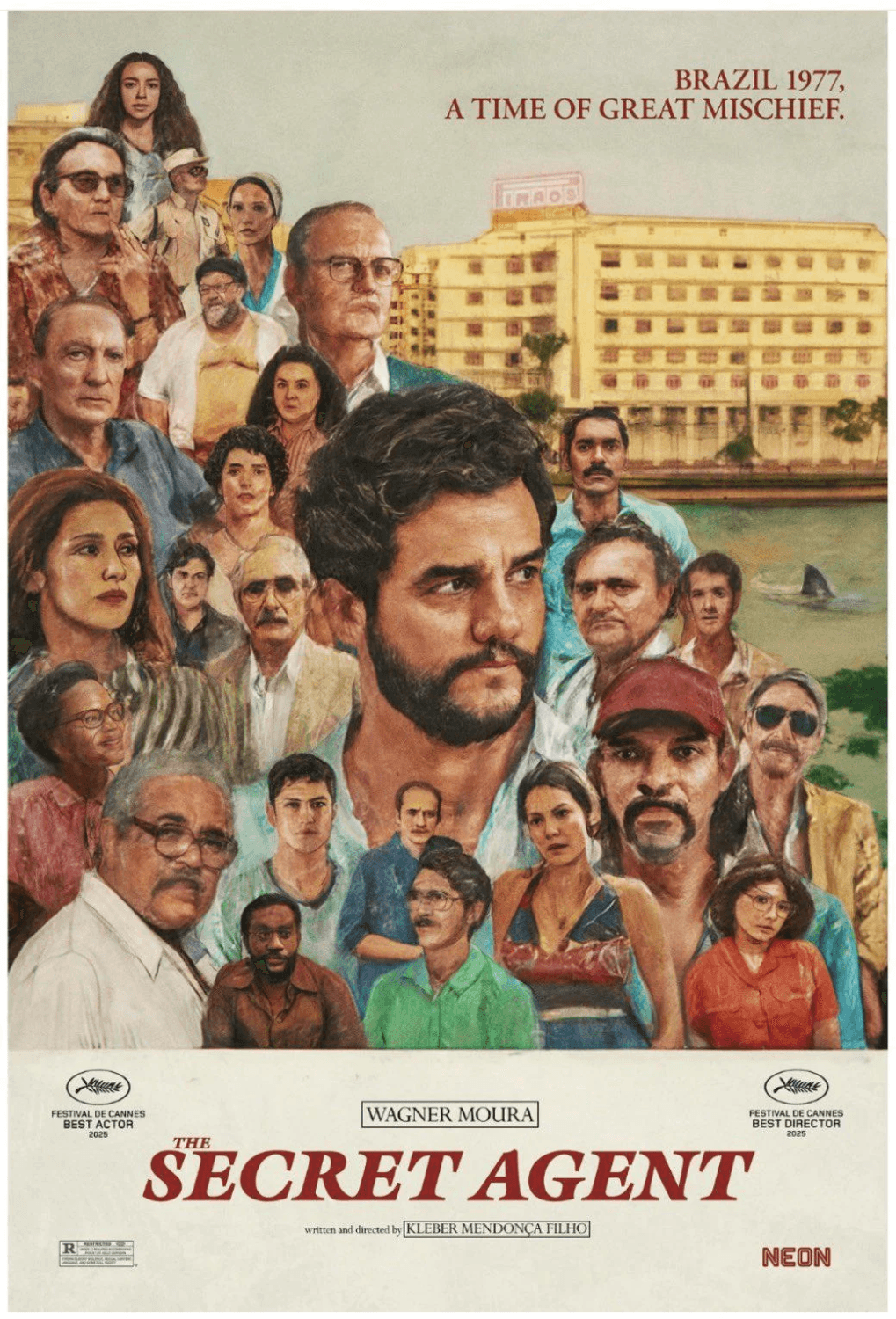

E, mais uma vez, a gente tá comemorando no Brasil! (VAAAAI, BRASIL!!!) Você deve ter visto ontem o reconhecimento de O Agente Secreto e do Wagner Moura lá fora. Globo de Ouro, manchetes, orgulho coletivo, aquela sensação boa de “agora vai” e a torcida pro Oscar. (E, vamos combinar, que felicidade, né?) São, pelo menos, mais dois meses de torcida forte. E é legítimo se emocionar, gritar pra tevê e celebrar o Wagner como se fosse um amigo íntimo nosso. O problema não é comemorar: é perceber como, quase automaticamente, esse reconhecimento externo vira um selo de validação interna. Como se o talento, a potência e a relevância só se confirmassem depois de passar pelo carimbo gringo.

Existe aí um traço profundo de autoxenofobia cultural. Uma dificuldade histórica de reconhecer valor antes que ele venha embalado de fora. O famoso “selo americano”. Se foi validado lá, então pode ser celebrado aqui. Se não, fica sob suspeita, como se ainda estivesse em fase de teste. A gente já falou disso aqui:

Mas vale lembrar que soft power não nasce quando o mundo olha pra você. Ele nasce quando você sabe quem você é, sustenta isso com coerência e repete essa história ao longo do tempo, até que ela deixe de parecer exceção e passe a ser consequência.

No fim das contas, acho que a gente vive de picos. Um prêmio, um viral, um carnaval específico, uma Copa, um artista que “estoura”. Mas raramente consegue transformar esses momentos em plataforma. Cada conquista parece um acaso feliz, nunca parte de um sistema cultural que se reconhece e se reforça.

E quando tentamos falar de brasilidade no campo das marcas, muitas vezes escorregamos para o atalho mais raso: a estética. Samba, verde e amarelo, sorriso largo, calor humano genérico. É o que a gente costuma chamar de Brazilian Washing: quando marcas usam símbolos óbvios para parecer brasileiras, mas não encostam na complexidade real do que forma o Brasil como cultura viva. Porque brasilidade não é linguagem visual. É lógica cultural.

Ela está na oralidade como tecnologia: no jeito como o Brasil transmite saber pela fala, pelo caso contado, pelo “deixa eu te explicar”. Está no senso comunitário que organiza relações muito mais pelo “nós” do que pelo indivíduo herói. Está no humor como cola social, na fé misturada, na convivência tranquila entre o sagrado e o deboche, na gambiarra como inteligência prática, na ambiguidade como ritmo de vida.

O Brasil não se comunica bem quando tenta explicar demais quem é. Ele se comunica melhor quando parte da vivência, do corpo, da emoção e da contradição, sem tentar se organizar para caber em categorias importadas. E aqui entra um ponto central para quem trabalha com branding.

Autoridade, no Brasil, nasce da vivência. Do tempo. Da história contada e recontada. Da coerência entre o que se vive e o que se diz. Marcas que tentam operar apenas no plano aspiracional, distante e perfeitamente organizado tendem a soar artificiais num país onde a confiança nasce da proximidade e da identificação.

Talvez por isso o soft power brasileiro esteja mudando de forma. Ele já não depende apenas de símbolos clássicos como samba ou caipirinha, mas de ativos intangíveis muito mais profundos: a leveza, o borogodó, a criatividade que nasce da urgência, a forma apaixonada de celebrar, a capacidade de criar vínculo rápido, a naturalidade em conviver com opostos sem precisar resolvê-los.

Existe uma nova vibe brasileira emergindo — menos caricata, menos produto “exportável”, mais honesta e mais madura. Uma brasilidade que entende que cultura não é adereço de campanha, mas estrutura de marca. Que soft power não se constrói com exceções brilhantes, mas com narrativas consistentes ao longo do tempo.

Tem um ponto que ainda merece mais cuidado nessa conversa toda: o fato de que o Brasil, historicamente, tratou cultura como expressão espontânea, mas raramente como estratégia. A gente sempre produziu muito — música, cinema, literatura, moda, linguagem, comportamento — mas quase nunca organizou isso como narrativa contínua de valor. Em termos de branding, é como ter um portfólio riquíssimo e nunca transformá-lo em plataforma. Isso ajuda a explicar por que tantas vezes o reconhecimento vem em ondas isoladas, e não como construção de reputação. Falta menos talento e mais consciência simbólica do que já existe.

Isso também ajuda a entender por que tantas marcas ainda escorregam quando tentam se conectar com a cultura brasileira. Não é falta de boa intenção, é falta de escuta profunda. Quando a marca chega com um discurso pronto, com uma estética importada ou com uma leitura rasa do que é “ser brasileiro”, ela perde a chance de entrar numa conversa viva. Eu fiz três coisas na Itália, que eu não vou contar pra vocês.

Tem um papel importante - e ainda pouco assumido - das marcas e, principalmente, de quem pensa estratégia de marca nesse processo todo. Brasilidade e soft power não podem ser tratados como exotismo ocasional, como tempero criativo para “datas especiais” ou momentos de hype. Eles precisam ser entendidos como ferramenta estratégica de construção de marca, de conexão real e de geração de valor simbólico no longo prazo. Isso exige sair da lógica decorativa e entrar na lógica cultural: estudar, escutar, conviver e transformar repertório brasileiro em plataforma consistente de narrativa, linguagem e presença.

Vale lembrar: no Brasil, relevância cultural não se conquista por declaração, mas por convivência. É preciso estar junto, entender o ritmo, respeitar o humor, aceitar a ambiguidade e, principalmente, reconhecer que cultura aqui não se ativa, se compartilha.

E aí vale olhar para o que aconteceu recentemente com o comercial da Heineken, que escolheu a Tânia Maria (a atriz que dá vida à Dona Sebastiana) para falar sobre as coisas nossas, sobre cinema brasileiro, sobre histórias que a gente vive e quase nunca celebra. Resta saber se a Heineken vai continuar apostando em uma criação e celebração do que é nosso ou se esse foi só um hype (merecido) e passageiro.

Talvez o desafio mais subestimado seja justamente romper com a lógica do pico e construir um círculo virtuoso de cultura e marca. Quando histórias brasileiras ganham espaço, são bem narradas e reconhecidas aqui dentro, elas fortalecem a autoestima cultural, ampliam repertório, geram mais consumo de referências locais e, consequentemente, criam novas histórias que também merecem ser contadas. É assim que o soft power deixa de ser episódico e vira sistema. Marcas que entendem isso não aparecem só quando o assunto está em alta; elas ajudam a sustentar o movimento, a dar continuidade, a criar memória. Nesse contexto, branding deixa de ser sobre posicionamento pontual e passa a ser sobre presença contínua, aquela que alimenta o ciclo em vez de apenas se aproveitar dele.

Mas isso exige uma virada importante: consumir brasilidade de verdade. Não como moda. Não como tendência estética. Como repertório. Como referência. Como espelho. Enquanto a gente não consome nossas próprias histórias com profundidade, seguimos dependentes da validação externa e inseguros sobre o que temos para oferecer. No fim, talvez a grande provocação da Dona Sebastiana não seja o segredo, mas a escolha. Ela viveu. E decidiu não contar.

O Brasil já viveu demais para continuar fazendo o mesmo. Quais histórias a gente vai contar pra que elas se tornem referências daqui pra frente?